In diesem Abschnitt wird zunächst die Fallauswahl (Stichprobenziehung) im Allgemeinen erklärt. Daran anschließend werden die beiden wohl gängigsten Verfahren der Fallauswahl vorgestellt. Dies Aspekte sind im folgenden Video-Tutorial dargestellt:

Als Fallauswahl bezeichnet man die Auswahl von Untersuchungseinheiten (Fälle), die i.d.R. Personen sind, aber auch Familien, Gruppen etc. sein können. Dabei findet i.d.R. keine zufällige Stichprobenziehung statt, sondern eine bewusste Fallauswahl. Dies hat Konsequenzen für die Repräsentativität der gewonnen Daten, weshalb auch ein anderes Verständnis von Repräsentativität in der Qualitativen Forschungvorherrscht:

- Ziel der Qualitativen Forschung ist i.d.R. nicht, statistisch repräsentative Ergebnisse zu generieren

- Ziel der Qualitativen Forschung ist i.d.R., „inhaltlich repräsentative“ Ergebnisse zu generieren

Als Konsequenz bedeutet dies für die Fallauswahl in der Qualitativen Forschung, dass i.d.R. Fälle (Probanden) ausgewählt werden, bei denen der Erkenntnisgewinn in Bezug auf die Forschungsfragen möglichst hoch ist.

Hinsichtlich der Zusammensetzung von Stichproben kann man dabei unterscheiden in:

- Homogene Stichproben bestehen aus gleichartigen Fällen und sind insbesondere dazu geeignet, Phänomene im Detail zu untersuchen

- Heterogene Stichproben bestehen aus unterschiedlichen Fällen und sind insbesondere dazu geeignet, Theorien zu entwickeln und die Vielfältigkeit eines Phänomens zu erfassen

Die Betrachtung und Differenzierung der Fälle (Probanden) erfolgt i.d.R. hinsichtlich ihres Verhältnisses zum Untersuchungsphänomen:

- Typischer Fall: Das zu untersuchende Phänomen ist beim typischen Fall (Proband) ähnlich wie bei den Fällen der Grundgesamtheit ausgeprägt.

- Extremfall: Das zu untersuchende Phänomen ist beim Extremfall (Proband) deutlich stärker (oder schwächer) als bei den Fällen der Grundgesamtheit ausgeprägt.

- Intensiver Fall: Das zu untersuchende Phänomen ist beim intensiven Fall (Proband) stärker (oder schwächer) als bei den Fällen der Grundgesamtheit ausgeprägt, aber nicht so stark wie beim Extremfall.

- Abweichender Fall: Das zu untersuchende Phänomen ist beim abweichenden Fall im Vergleich zu den Fällen der Grundgesamtheit ungewöhnlich ausgeprägt.

Grundsätzlich kann im Rahmen der Qualitativen Forschung zwischen zwei Ansätzen der Fallauswahl (Stichprobenziehung) unterschieden werden: den Bottom-up Verfahren (flexible Arten der Fallauswahl, z.B. Theoretical Sampling) und den Top-down Verfahren (fixe Arten der Fallauswahl, z.B. Stichprobenpläne). Diese beiden Ansätze sollen im Folgenden stichwortartig skizziert werden.

(1) Theoretical Sampling (Theoretische Stichprobenziehung)

- Erklärung

- Die "Theoretische Stichprobenziehung" wurde im Kontext der Grounded-Theory-Methodologie von Glaser & Strauss (1967) entwickelt.

- Der Theorieentwicklung durch Qualitative Forschung liegt ein Prozess des konstanten Vergleichs Dementsprechend werden Fälle (Probanden) nach ihrer konzeptuellen Relevanz für die zu entwickelnde Theorie ausgewählt. Die konzeptuelle Relevanz wird erst im Untersuchungsverlauf deutlich.

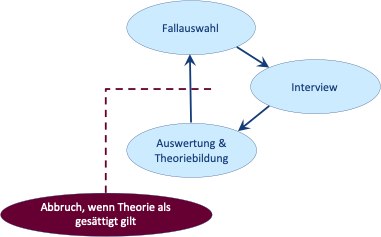

- Prozess

- Fallauswahl nach potenziell relevanten Merkmalen

- Durchführung und Auswertung des Interviews sowie Theoriebildung

- Auswahl weiterer Fälle aufgrund der zuvor gewonnenen Erkenntnisse

- Durchführung und Auswertung des Interviews sowie Theoriebildung

- Auswahl weiterer Fälle aufgrund der zuvor gewonnenen Erkenntnisse

- …

- Abbruch der Fallauswahl, wenn die Einbeziehung neuer Fälle keine weitere Modifikation der Theorie mehr erfordert und die entwickelte Theorie als gesättigt gelten kann

Im Folgenden ist das Vorgehen beim Theoretical Sampling graphisch dargestellt:

(2) Qualitative Stichprobenpläne

- Erklärung

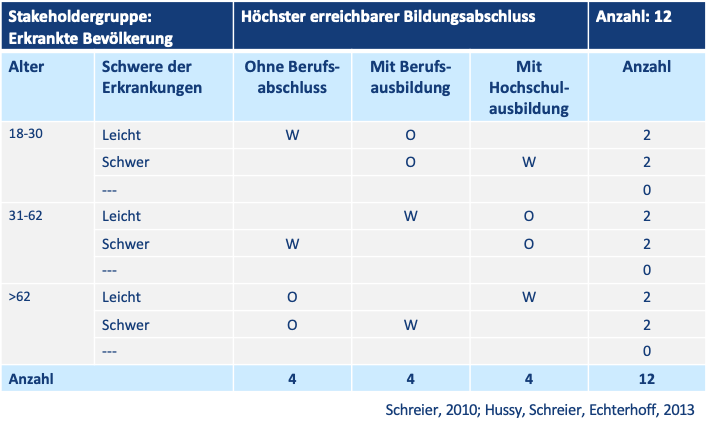

- "Qualitativen Stichprobenpläne" sind i.d.R. auf eine heterogene Stichprobe ausgerichtet

- Prozess

- Definition der Merkmale, die voraussichtlich eine Relevanz für das zu untersuchende Phänomen haben (und sich zwischen den Fällen unterscheiden)

- Definition der Merkmalsausprägungen, die in der Stichprobe repräsentiert werden sollen

- Kombination der Merkmale und Merkmalsausprägungen in einer Kreuztabelle (Empfehlung: aus Gründen der Übersichtlichkeit max. drei Merkmale)

- Festlegung der Anzahl der Fälle für die einzelnen Merkmalskombinationen (Zellen der Kreuztabelle)

Im Folgenden finden Sie das Beispiel eines qualitativen Stichprobenplans:

Nächstes Kapitel: 3.4.2 Interviews & Leitfaden